Ich hatte schon über Probleme mit meiner Drohne berichtet. In gewissen, von DJI (dem Lieferanten der Drohne) definierten Zonen hebt die Drohne nicht ab – softwaremässig unterbunden). Das Thema ist nicht abgeschlossen, aber zumindest herrscht (unbefriedigende) Klarheit.

- DJI kann mit ihren Kunden tun und lassen was sie wollen, ihnen auch Flüge in gewissen Zonen verbieten und nach Willkür erlauben.

- Ob das mit den versprochenen Eigenschaften der verkauften Drohnen übereinstimmt kann ihnen egal sein, weil sie in China sitzen und kaum jemand dort eine Klage einreichen wird.

- Die No-Fly-Zonen sind sehr unsauber definiert, umfassen grosse Bereiche, weil ein grosszügiger Kreis rund um ein Objekt, der in Realität noch grösser ist als in der Karte angegeben, gezogen wurde (https://www.dji.com/flysafe/geo-map). Hingegen werden andere sensible Bereich (man schaue sich am Flughafen Basel das Nordende der Piste an) nicht erfasst. Das ist einfach nur ein Witz.

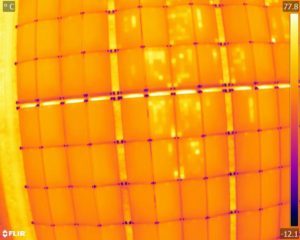

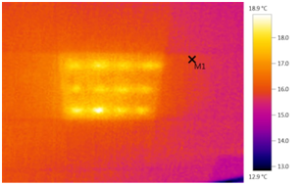

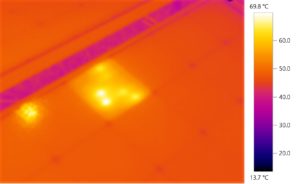

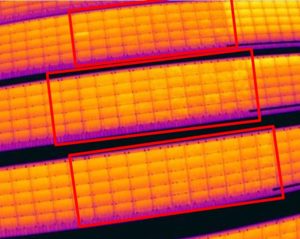

- Die Freigaben, die sie erteilen, schränken den Funktionsumfang der Drohnen ein. Wegpunktflüge zum Beispiel sind nicht möglich. Das gilt auch für die Software von Fremdanbietern. Wer also für teures Geld Pix4D (eine tolle Software für das Erstellen von 3-D-Geländemodellen) gekauft hat, schaut in die Röhre – geht nicht. Für die Thermographie von grösseren Photovoltaikanlagen sind Wegpunkteflüge eine wichtige Voraussetzung – geht nicht.

Alles in Allem eine sehr unbefriedigende Situation und ein Zeichen dafür, was in einer vernetzten Welt passiert, wenn eine Firma aus eineam anderen Rechtssystem überhand nimmt.